「土用の丑の日」と聞くと、

真っ先に「うなぎ」が思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。

でも実は、この言葉には古くからの暦の知恵が込められています。

「土用」とは、季節の変わり目の時期を表す言葉で、

立春・立夏・立秋・立冬の前、約18日間を指します。

その中で「丑の日」にあたる日が「土用の丑の日」です。

特に夏の土用(7月中旬~8月初旬)は、

暑さもピークで体調を崩しやすい時期。

昔の人たちは、そんな時季を元気に乗り越えるための工夫として、この日に特別な食べ物を取り入れていたのです。

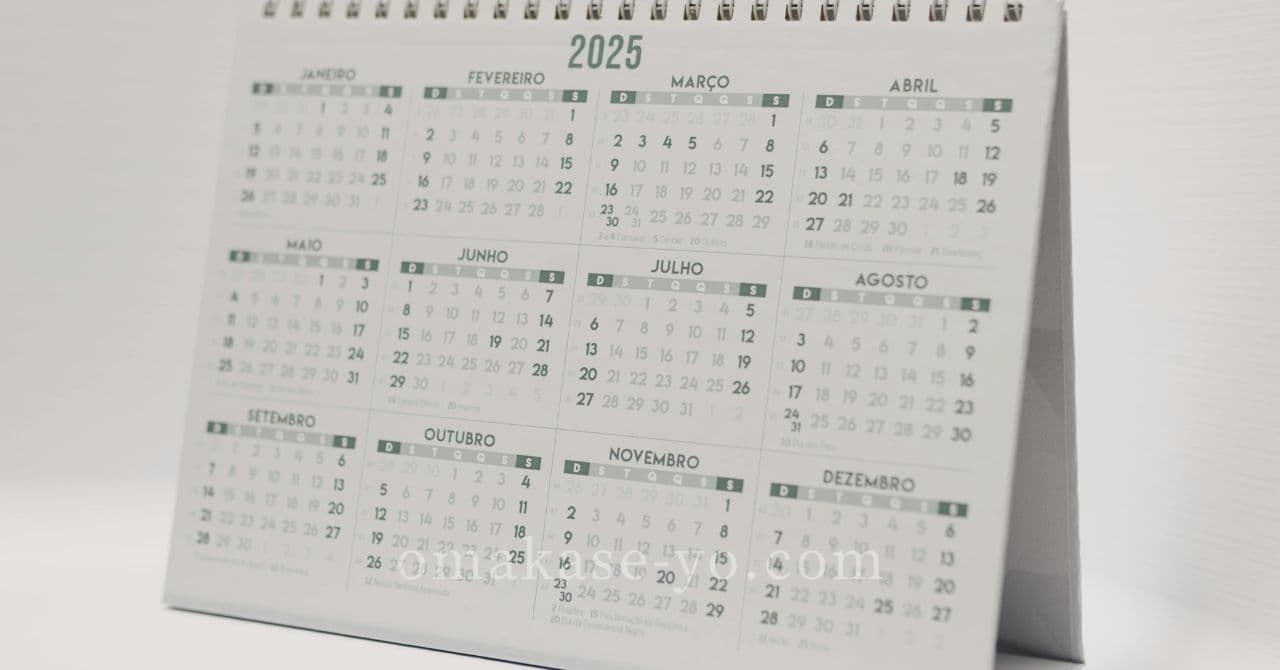

2025年の土用の丑の日はいつ?何回あるの?

2025年の土用の丑の日は、

7月24日(木)と8月5日(火)の2回あります。

これは、暦の上で夏の「土用」の期間に「丑の日」が2回巡ってくるためです。

年によっては「丑の日」が1回しかない年もあるのですが、

2025年のように「一の丑」「二の丑」と2回ある年は、

ちょっと特別な感じがしますよね。

「一の丑」「二の丑」という表記は、

スーパーや飲食店の広告などでもよく目にします。

それぞれの丑の日で、

違うメニューやキャンペーンが用意されていることもあり、

食の楽しみ方も2回に増えると思うと、少し得した気分になるかもしれません。

ちなみに、

夏の「土用」は立秋の直前までの約18日間を指していて、

その中に干支の「丑」が含まれる日が「土用の丑の日」と呼ばれます。

丑の日は12日に一度のペースで巡ってくるため、

土用の期間と重なれば、こうして2回になることもあるんです。

なぜ“うなぎ”を食べるようになったの?

うなぎを土用の丑の日に食べるようになった背景には、

江戸時代の博学者・平賀源内が深く関わっていたという説が広く知られています。

当時、夏場になると脂の多いうなぎはあまり売れず、うなぎ屋さんたちは売り上げに困っていたそうです。

そこで相談を受けた源内は、

「丑の日に“う”のつくものを食べると夏バテしにくくなる」という言い伝えをヒントに、

「本日、土用丑の日」という張り紙を作ることを提案します。

張り紙を掲げたところ、話題となってお店はたちまち大繁盛。

これがきっかけとなって、

土用の丑の日にうなぎを食べるという習慣が根付いたといわれています。

この風習が広まる過程では、

「“う”のつく食べ物=体に良い」という民間の知恵も影響していたようです。

たとえば、

うなぎ以外にも「うどん」や「うめ」などが取り入れられるようになったのは、こうした考え方があったからこそ。

このように、

うなぎが丑の日の主役となった背景には、

商売の工夫だけでなく、人々の暮らしの知恵や健康を願う想いが重なっているのです。

うなぎ文化は地域で違う?関東と関西の食べ方比較

うなぎの食べ方は、実は関東と関西で少し違いがあります。

それぞれの地域で受け継がれてきた調理法や味付けには、

土地柄や気候、食文化の背景が色濃く反映されています。

まず関東では、

背開きにしたうなぎを一度「白焼き」にし、

さらに蒸してからタレをつけて焼くという調理方法が一般的です。

この「蒸す」工程によって、うなぎの余分な脂が落ち、ふっくらとした柔らかい食感になります。

東京を中心にしたこのスタイルは、

上品な味わいが特徴で、年配の方やあっさりした味を好む人に人気があります。

一方、関西ではうなぎを腹開きにし、

そのままタレをつけて直火でじっくり焼き上げるのが主流です。

蒸さない分、香ばしく、外はパリッと中はジューシーに仕上がるのが特徴です。

大阪や京都を中心に根づいているこのスタイルは、

うなぎ本来の旨味や香ばしさを楽しみたい方におすすめです。

さらに、使用するタレや添える薬味にも地域差があります。

関東ではやや甘めのタレが多く、山椒を添えるのが一般的。

関西では少し濃口のタレに、刻みネギや柚子胡椒を合わせることもあります。

また、土用の丑の日に食べるうなぎ料理のスタイルにも違いがあります。

関東では「うな重」や「ひつまぶし」が定番なのに対し、

関西では「うな丼」や「蒲焼き単品」で食卓に並ぶことが多いそうです。

このように、地域によってうなぎの楽しみ方はさまざま。

旅行先でうなぎを食べる機会があれば、

ぜひその土地のスタイルで味わってみるのも、

またひとつの楽しみ方かもしれませんね。

うなぎの値段が高くなったのはなぜ?資源問題と今後の課題

最近「うなぎって高いな…」と感じたことはありませんか?

スーパーや飲食店での価格が年々上がっていることに気づいている方も多いと思います。

実はその背景には、うなぎの深刻な資源問題が関わっているのです。

日本でよく食べられている「ニホンウナギ」は、かつては川や田んぼの近くなどでも比較的よく見かける魚でした。

しかし、近年ではその数が急激に減少し、2014年には国際自然保護連合(IUCN)によって絶滅危惧種に指定されました。

これは乱獲だけでなく、生息環境の悪化や河川改修による回遊ルートの遮断、気候変動による影響など、さまざまな要因が複雑に絡み合った結果といわれています。

特に、うなぎの稚魚である「シラスウナギ」の漁獲量が激減しており、

その希少性から価格が高騰。

漁業関係者の間でも争奪戦が起きているほどで、

結果として私たち消費者が手に取る商品の価格にも反映されています。

現在市場に出回っているうなぎの多くは、

シラスウナギを捕獲し、それを養殖して育てたものです。

養殖方法にもいくつか種類があり、

例えば屋外の池で育てるものや、屋内の水槽で管理されているものがあります。

その飼育環境やエサ、

育てられた国などによっても品質や味、価格には差が出ます。

国産のうなぎは品質の高さや味の評価が高く、

安心感もある一方、どうしても値段が高くなりがちです。

一方で、外国産のうなぎは比較的手頃な価格で手に入りますが、

産地や流通経路をしっかり確認することが重要です。

このような背景を知ったうえで、

私たちができることのひとつは「知って選ぶこと」

表示ラベルを確認し、

信頼できる産地や育て方のものを選ぶ意識を持つだけでも、持続可能な消費につながります。

さらに最近では、

完全養殖の研究も進められており、将来的には天然のシラスウナギに頼らない持続可能な養殖方法の実現が期待されています。

私たちの「ちょっとした選択」が、

未来のうなぎ資源を守る一歩になるのかもしれません。

食べ方の工夫で、体への負担も軽くなる!

うなぎは美味しいけれど、

脂が多くて重たいと感じる方もいますよね。

特に夏場は食欲が落ちがちなので、

こってりしたものを食べるのに少し気が引けてしまうこともあります。

そんなときは、ちょっとした工夫で美味しく、

しかも体にやさしく楽しむことができるんです。

たとえば、

うなぎをそのまま食べるのではなく、

ひと手間かけてアレンジしてみるのがおすすめです。

定番の「うな丼」も、ご飯を少なめにして、

小鉢のように小盛りにするだけでぐっと食べやすくなります。

薬味を添えるのも効果的です。

「しそ」

「ねぎ」

「みょうが」

「わさび」などをトッピングすることで、

さっぱりとした風味になり、脂っこさを和らげてくれます。

また、刻み大葉を混ぜ込んだ酢飯に乗せれば、

見た目も涼しげで食欲をそそります。

さらに、うなぎを主役にしすぎず、

“脇役”として使うのも一つの手。

たとえば

「う巻き(うなぎ入りのだし巻き卵)」や

「うなぎ入りおにぎり」、冷やし茶漬けなどにすれば、

少量でも満足感があり、消化にもやさしくなります。

お味噌汁や漬物、

冷奴などを添えて全体のバランスをとると、

栄養面でも偏りが少なく、体への負担を抑えられます。

小さな工夫を重ねることで、

土用の丑の日の食事がより楽しく、無理のないスタイルで取り入れられるようになりますよ。

うなぎが苦手でも大丈夫。“う”のつく食材で元気をチャージ

「うなぎはちょっと苦手…」という方も心配はいりません。

実は「う」のつく食べ物を食べるとよいという考え方があるんです。

例えば…

- うどん:冷たくしても温かくしてもアレンジ自在

- うずらの卵:かわいくて子どもにも人気、栄養も◎

- うめゼリー:クエン酸で疲労回復にもぴったり

- うに風ふりかけ:手軽に“う”を取り入れられる贅沢感

どれも手軽に取り入れられて、夏の体調管理にもひと役買ってくれますよ。

子どもと一緒に楽しめる!“う”メニューで夏の思い出作り

せっかくの季節行事ですから、

子どもと一緒に楽しめる工夫を取り入れることで、

より思い出深い1日になります。

土用の丑の日を単なる「うなぎの日」とせず、“わが家のイベント”として盛り上げるのもおすすめです。

たとえば、家の中やスーパーで「“う”のつく食材を見つけよう!」という

ミニゲームを企画してみてはいかがでしょう。

見つけた食材の名前をメモして、

夕食のメニューに取り入れるというルールにすると、

自然と食への関心も高まり、買い物や調理も遊び感覚で楽しめます。

調理の時間も、

一緒にキッチンに立つことで子どもたちにとって学びの機会に。

うどんにカラフルな具材をのせて顔を作ったり、

梅ゼリーを星型や動物型で抜いて飾ったり、自由な発想を尊重することで達成感も育まれます。

「おいしくできたね」「楽しかったね」と言葉を交わすその時間こそが、

家族の絆を深める一番のスパイス。

お手伝いがまだ難しい年齢の子には、

盛りつけや配膳のお手伝いだけでも十分に楽しめるはずです。

ちょっとした工夫と声かけで、

日常の食事が特別な記念日になる。

そんな体験を通して、

子どもたちの記憶の中にやさしく残る「夏の思い出」を一緒に作ってみてくださいね。

うなぎを食べない選択もOK。現代の土用の丑の日の過ごし方

「土用の丑の日」と聞くと「うなぎを食べる日」と思い込んでしまいがちですが、

「食べなきゃいけない」とプレッシャーに感じる必要はまったくありません。

本来この日は、

季節の変わり目である「土用」の時期に、

体調を崩しやすいからこそ、自分自身の体を労わる日。

古くからの風習や言い伝えも大切ですが、

現代の私たちには、もっと柔軟で自分に合った過ごし方を選ぶ自由があります。

たとえば、疲れているときはあえてごちそうにせず、

消化の良いものを軽く食べて、早めに休むのも立派な選択です。

逆に、気分転換したいときは、

お気に入りのカフェに行ったり、季節の食材を使った料理をゆっくり楽しんだり

「この日にどう過ごすと、自分が整うか」を基準に考えてみると、

無理なく土用の丑の日を味わうことができます。

また、「う」のつく食材をテーマにしたオリジナルメニューを考えてみるのも面白いです。

うどんやうめ、うに風味の調味料など、工夫次第でバリエーションは無限大。

冷蔵庫にあるものでパパッと作れるシンプルな献立でも、

「今日は“う”を意識したんだ」と思えるだけで、

ちょっとしたイベント気分になれるものです。

行事だからこうしなきゃ、という固定観念に縛られずに、

「自分らしい一日」を作ってみる。

そんな現代的な楽しみ方も、土用の丑の日の新しい形かもしれません。

わが家の土用の丑の日|ちょっと変わった楽しみ方

我が家では、

土用の丑の日は毎年ちょっとしたイベント。

手巻き寿司に「う」のつく食材をいろいろ用意して“うパーティ”を開くのが恒例行事になっています。

たとえば「うに風味のふりかけ」「うどん風の薄焼き卵」「うめぼし入りごはん」など、バリエーションは工夫次第。

子どもたちは「う」のつく具材を探すだけでもワクワク。

買い物中に「これは“う”かな?」と一緒に話しながら選ぶのも楽しい時間です。

それ以外にも、

「“う”が入っているおやつや飲み物」を集めて“うコレクション”をすることも。

飲み物なら「うーろん茶」、

お菓子なら「うす焼きせんべい」や「うまい棒」など、

探せば意外とたくさん見つかります。

この日だけの“う探しゲーム”は大人も子どもも盛り上がれて、

笑顔が自然と増えるきっかけになります。

毎年少しずつアレンジを加えて、「今年の“う”はこれだったね」と振り返るのも、家族にとって素敵な思い出になりますよ。

まとめ|“うなぎの日”ではなく、“自分をいたわる日”として味わおう

うなぎを食べても、食べなくてもいいんです。

無理をして伝統に合わせるのではなく、

自分や家族の気持ちに寄り添った過ごし方を選ぶことこそが、

今の私たちにとっての“豊かさ”かもしれません。

「土用の丑の日」は、昔から続く暦の知恵に基づいて、

季節の変わり目に体調を整えることを目的とした日です。

だからこそ、単に「うなぎを食べる日」という形だけにとらわれず、

「自分や大切な人の健康を思いやる日」として捉えてみると、

新しい価値が見えてきます。

たとえば、「う」のつく食材を取り入れて手軽に夏バテ対策をしたり、

心と体を休ませる時間を意識的に確保したり。

あるいは、好きな香りのアロマを焚いて深呼吸をしたり、

いつもより少しだけ丁寧にごはんを味わってみたり。

そうした“ちょっとしたやさしさ”の積み重ねが、

夏を元気に乗り切る支えになります。

今年の土用の丑の日、あなたはどんな“う”を選びますか?

うなぎでも、うどんでも、うめでも、“うーん、今日はのんびりしよう”でも。

“わたしの心と体がよろこぶ日”。

そんな過ごし方ができたら素敵ですね。