給料はもらって終わりじゃない。

「何が引かれてるの?」

「手取りが少ないのはなぜ?」──

そんな疑問を解消するには、給与明細の中身をちゃんと知ることが大切です。

この記事では、「Paycheck」と「Payroll」の違いから、明細の読み方、よくある疑問までやさしく解説します。

PaycheckとPayrollの違いを理解する

Paycheckとは何か?

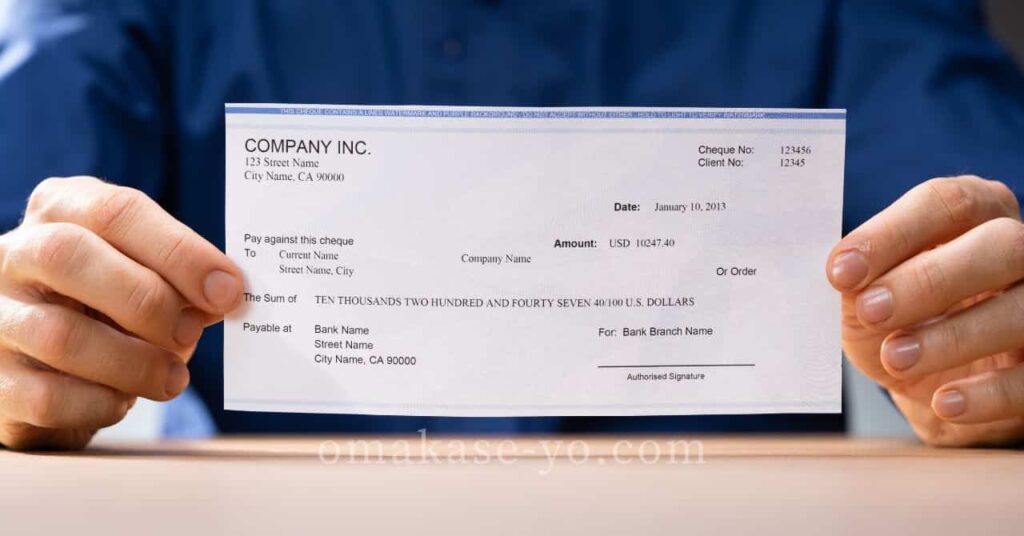

Paycheck(ペイチェック)とは、

「働いた結果としてもらえる給料と、その詳細が書かれた明細書」

言い換えると、Paycheckは「給与明細」と「実際に受け取るお金(手取り額)」の両方をまとめた言葉です。

たとえば、会社からの振込通知や手渡しの給料袋と一緒に渡される給与明細は、Paycheckの一部です。

この明細には、どのくらいの基本給が支給されたのか、残業代や通勤手当はあるか、どれくらいの税金や社会保険料が引かれているか、などがすべて書かれています。

Paycheckの内容を確認することで、自分がどのような条件で働き、どんな形で給料が支払われたのかをしっかり把握できます。

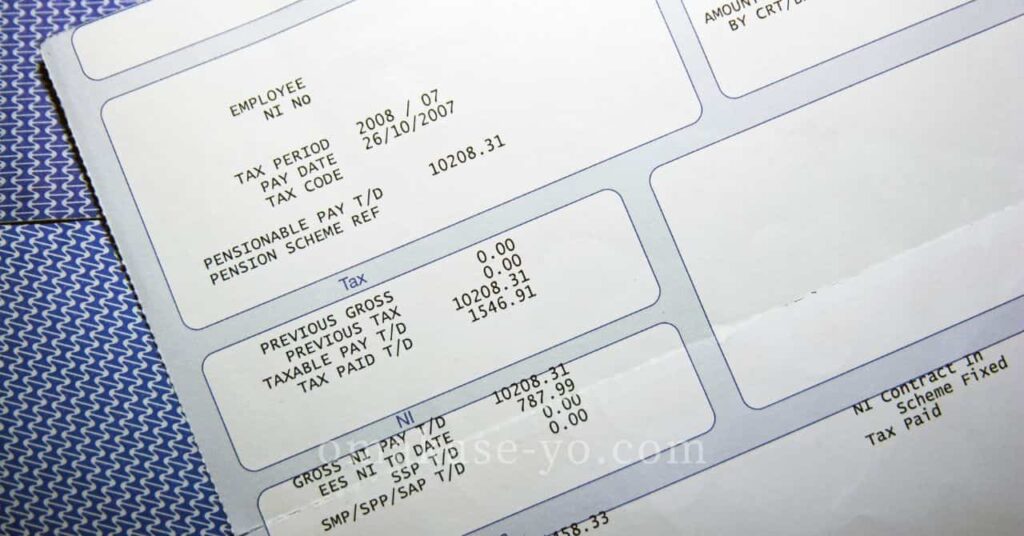

以下のような情報が、給与明細(=Paycheckの一部)に含まれます:

- 支給された給与の金額

- 給料の支払い日

- 差し引かれた税金・社会保険料などの控除の内訳

- 差し引き後に実際にもらえる金額(手取り)

つまり、Paycheckとは「自分の働きに対して、どれだけの収入が得られているのか」を明確にする、大切な記録なのです。

Payrollとは何か?

Payroll(ペイロール)とは、

企業が従業員に給料を支払うために行う

「給与管理の仕組み全体」

たとえば、毎月の給料がいくらになるのかを計算するだけでなく、

- 勤務日数や労働時間の集計

- 残業代や各種手当の加算

- 税金や社会保険料の控除

- 有給休暇の残日数の管理、

さらには

- ボーナスや交通費の精算など

幅広い業務が含まれます。

Payrollは「誰が・いつ・どれくらい働いたか」をもとに、

法律や就業規則に従って正しく給料を支払うための“仕組み”です。

人事部門や経理部門が中心となって運用され、給与計算ソフトなどのシステムと連動して自動的に処理されるケースも多くなっています。

給与計算におけるミスや遅れは、従業員の信頼を損なう原因にもなるため、Payrollは企業にとって非常に重要な管理業務のひとつです。

PaycheckとPayrollの主な違い

PaycheckとPayrollの違いを一言で言うならば、

Paycheckは「給与そのもの」、Payrollは「その給与をつくるしくみ」です。

以下のような表で対比すると、よりイメージしやすくなります:

| 用語 | 意味 | 視点 | 例 |

|---|---|---|---|

| Paycheck | 実際に支払われる給与や明細 | 従業員の立場から | 手取り額や各種手当など |

| Payroll | 給与を計算・管理するシステム全体 | 企業・人事の立場から | 勤怠管理、税金計算など |

Paycheckは「個人が受け取るもの」、Payrollは「企業が支払いのために整える仕組み」であり、どちらも給与に関わる重要な要素です。

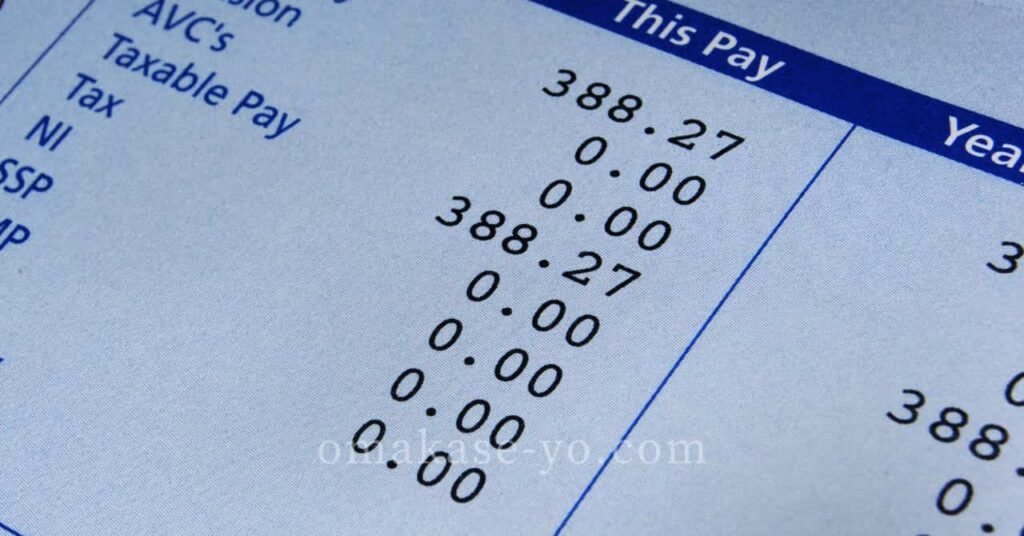

給与明細の基本項目の解説

給与明細は、給料の中身がどうやって決まっているのかを知るための大切な資料です。

ここには「どれだけ支給されたか」「どんな項目が差し引かれたか」「最終的にいくらもらえるのか」が明確に記されています。

確認しておきたい主な項目を、3つに分けて見ていきましょう。

基本給とボーナスの記載

給与明細には、

まず最初に「基本給」と「ボーナス(賞与)」が記載されているのが一般的です。

-

基本給(Base Pay):毎月決まって支払われる、いわば給料の“土台”の部分。

-

ボーナス(Bonus):会社の業績や個人の評価によって支給される特別なお金。

月給制・時給制・日給制など働き方によって表記の仕方は違いますが、金額がきちんと区別されて表示されています。

控除額の理解

給与からは、

いくつかの項目が「控除(こうじょ)」として差し引かれます。

たとえば以下のようなものです:

| 控除項目 | 内容 |

|---|---|

| 健康保険料 | 病院にかかるときの保険。会社と折半で支払います。 |

| 厚生年金保険料 | 老後に受け取る年金のための保険料です。 |

| 雇用保険料 | 失業時に手当をもらうための保険です。 |

| 所得税 | 国に納める税金。月々の給料から差し引かれます。 |

| 住民税 | 住んでいる市区町村に納める税金です。 |

これらはすべて給与明細に明記されていて、いくら引かれているかがひと目でわかるようになっています。

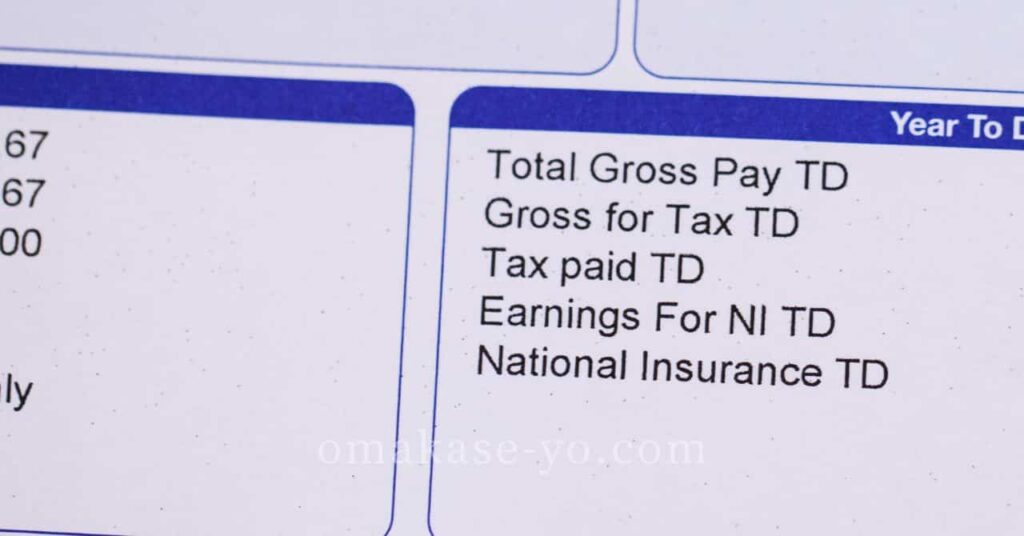

Net Pay(手取り額)の計算方法

最後に注目すべきなのが「手取り額(Net Pay)」です。

これは、支給された金額の合計から上記の控除をすべて引いた、実際に自分の口座に振り込まれる金額を指します。

計算式で表すと:

手取り額(Net Pay) = 総支給額 - 控除合計

「思ったより少ない…」と感じることがあれば、

明細をじっくり見て、どこで引かれているのかを確認するのが大切です。

毎月の家計管理の基本にもなります。

給与計算の仕組みを把握する

給与明細をしっかり理解するためには、

そもそも「給料がどうやって計算されているのか?」を知っておくことも大切です。

ここでは、実際の給与計算の流れや使われているシステムについて解説していきます。

給与計算システムの紹介

多くの企業では、給与計算を手作業ではなくシステムで自動化しています。

このシステムのことを

「Payrollソフト」や「給与計算システム」と呼びます。

給与計算システムは以下のような作業を一括で処理してくれます:

-

勤怠データ(出勤・欠勤・残業など)の集計

-

給与や手当の計算

-

税金や保険料などの控除処理

-

給与明細の発行と記録の管理

このようなツールを使うことで、ミスを減らし、毎月決まった日に正確に給料を支払うことができるのです。

従業員の報酬計算の流れ

実際の給与計算は、以下のような流れで行われています:

-

勤怠データの収集

出勤日数、労働時間、残業時間、有給休暇などの情報を会社が集めます。 -

支給額の計算

基本給に加え、残業代、通勤手当、役職手当などを加えて「総支給額」を出します。 -

控除額の算出

税金や社会保険料などを計算し、差し引く金額を決定します。 -

手取り額の確定

総支給額から控除額を引いて、最終的な手取り額(Net Pay)を決定します。

この流れに沿って、毎月の給与がしっかり計算されているのです。

税金控除の重要性

給与明細に必ず登場する「税金や保険料の控除」ですが、

これは単なる引かれるお金ではありません。

法律で決められている大事な支払いなのです。

-

所得税 → 年収に応じて国に納める税金

-

住民税 → 自分が住んでいる地域に納める税金

-

社会保険料 → 病気や老後に備えるための保険

こうした控除は、国民としての義務であり、将来の生活を支える仕組みでもあります。

給与明細を見るときには、「なぜ引かれているのか」を理解することも大切です。

Paycheckの具体的な読み方

給与明細(Paycheck)は、

毎月手元に届くものの、細かく見たことがないという人も多いかもしれません。

けれど、そこには大事な情報がたくさん詰まっています。

ここでは、どの項目をどう見ればよいのか、Paycheckの読み方をやさしく解説していきます。

給与明細の各項目の意味

給与明細には、多くの項目がずらっと並んでいますが、

特に押さえておきたい基本的な項目はこちらです:

| 項目名 | 内容の説明 |

|---|---|

| 基本給 | 月ごとに決まって支払われる基本の給料です |

| 残業手当 | 規定の労働時間を超えて働いた場合に支払われる手当です |

| 通勤手当 | 自宅から職場までの交通費が支給される場合に記載されます |

| 社会保険料 | 健康保険・年金・雇用保険など。会社と本人で分担します |

| 所得税・住民税 | 国や地方自治体に支払う税金。会社があらかじめ引いています |

| 控除合計 | 上記の保険料・税金などを合算した差引額です |

| 手取り(Net Pay) | 実際に口座に振り込まれる金額です。生活費の基準になります |

これらの項目を理解しておくと、毎月の明細を確認するのがグッとラクになります。

給与の表現を学ぶ(英語編)

英語の給与明細でよく使われる用語とその読み方は、

-

Gross Pay(グロス・ペイ):総支給額(税金などを引く前の金額)

-

Deductions(ディダクションズ):控除(引かれるお金のこと)

-

Net Pay(ネット・ペイ):手取り(実際に受け取る金額)

-

Overtime Pay(オーバータイム・ペイ):残業手当

-

Bonus(ボーナス):ボーナス・賞与

英語での会話例

職場で英語を使う機会がある方のために、

Paycheckに関する基本的な英語フレーズも紹介します:

-

“Can I check my paycheck online?”

→「オンラインで給与明細を確認できますか?」 -

“Why is my net pay lower this month?”

→「今月の手取りが少ないのはなぜですか?」 -

“Please explain the deductions in my payroll.”

→「給与から引かれている項目を説明してください。」

簡単な表現でも、内容をしっかり理解していれば、自信を持ってやりとりできます。

Paycheckは、ただの「お金が振り込まれるお知らせ」ではなく、

自分の働き方や生活に直結する情報が詰まった重要なツールです。

日々の働きがどう評価され、どう形になっているのかを確認する“レポート”のような存在とも言えるでしょう。

Flex Payrollのメリットとデメリット

最近は、働き方が多様化していることに合わせて、

給与の支払い方法も柔軟に対応できるしくみが求められています。

そこで登場するのが「Flex Payroll(フレックス・ペイロール)」という考え方です。

ここでは、Flex Payrollとは何か、どんなメリットやデメリットがあるのかを見ていきましょう。

Flex Payrollの基本概念

Flex Payroll(フレックス・ペイロール)とは、

従業員の働き方や希望に応じて、柔軟に給与を支払う仕組みのことです。

たとえばこんなイメージです:

-

決まった月1回の支払いではなく、週ごとや日ごとに支給される

-

リモートワークや時短勤務など、多様な働き方に合わせて調整できる

-

一部の給与を「前払い」で受け取れる仕組みもある

こうした柔軟な支払い制度は、特に若い世代や副業をしている人たちの間で注目を集めています。

従業員におけるFlexの使い分け

Flex Payrollは、

従業員にとって次のような使い方ができます:

-

ライフスタイルに合わせて給与受け取りのタイミングを選べる

-

急な出費があるときに「前払い制度」が活用できる

-

フルタイムでない働き方でも、収入が管理しやすくなる

これにより、働き方の自由度が上がり、「自分らしい働き方」が実現しやすくなります。

Flex Payrollを導入する企業の事例

実際にFlex Payrollを導入している企業も増えてきています。

-

外資系企業やスタートアップ企業では、「成果に応じて報酬が変動する」など、柔軟で個人に最適化された給与制度が求められる傾向にあります。

-

飲食・介護・小売業などでは、日払い・週払い制度を導入して、働く側の金銭的な不安を減らす工夫がされています。

ただし、導入にはシステム面の対応や管理コストの増加など、

企業側の負担もあるため、慎重に設計する必要があります。

Flex Payrollは従業員と企業の両方にメリットがある仕組みですが、

導入や運用にはバランスが求められます。

「自分に合った給与制度かどうか」を見極めるためにも、

基本的な考え方を知っておくと役立ちます。

経営者とHRのための給与用語

従業員にとっての給与明細は「受け取るもの」ですが、

経営者や人事(HR)にとっては

「支払うために理解しておくべきルールや言葉」がたくさんあります。

ここでは、会社を運営する側・管理する側の立場で知っておきたい、給与まわりの基本用語や知識を紹介します。

経営者に求められる人事知識

会社を経営していると、

売上や利益だけでなく、「人を雇うこと」に関する法律や制度の知識もとても大切になります。

たとえば:

-

労働基準法

→ 従業員の労働時間・休憩・休日・残業のルールなどを定めた法律 -

社会保険制度

→ 健康保険や年金など、従業員を守るために会社が負担すべき制度 -

給与支払いの5原則

→ 「通貨で・直接・全額・毎月・一定期日に」支払うという基本ルール

こうした知識がないと、知らず知らずのうちに法律違反になってしまうこともあります。

HRが知っておくべき用語集

人事担当者が日々の業務で使う用語には、

次のようなものがあります:

| 用語(英語+読み方) | 意味 |

|---|---|

| Withholding Tax(ウィズホールディング・タックス) | 給与からあらかじめ引かれる税金(源泉徴収) |

| Attendance Record(アテンダンス・レコード) | 出勤状況の記録(タイムカードや勤怠表) |

| Severance Pay(セヴァランス・ペイ) | 退職時に支払われるお金(退職金) |

英語表記でも、読み方を覚えておくと、外資系企業や給与ソフトを扱う場面でもスムーズに理解できます。

給与計算に必要な法令の理解

給与計算にかかわる法律やルールを正しく理解しておくことは、

従業員との信頼関係を守るうえでも重要です。

-

労働時間の上限は、原則として1日8時間・週40時間まで

-

残業をさせる場合は、事前に「36(サブロク)協定」を結ぶ必要があります

-

深夜・休日勤務には、法律で定められた割増賃金を支払わなければいけません

これらのルールを守らずに給与を計算すると

、後々トラブルや未払い問題になるおそれもあるため、

HR担当者や経営層がきちんと知識を持っておくことが求められます。

ここでは少し専門的な内容が多くなりましたが、

給与に関する「仕組み」を支えているのは、法律と制度の理解です。

支払う側としても、もらう側としても、知っておくことで安心感が生まれます。

給与明細の控除項目

給与明細を見ると、

支給額の下に「控除(こうじょ)」という欄があります。

ここには、給料から引かれているお金の項目がまとめて表示されています。

「え、こんなに引かれてるの⁉」と思ったことがある人もいるかもしれませんが、これらの控除はすべて法律や制度に基づいた大切な仕組みです。

社会保険料の説明

社会保険料は、病気やケガ、老後の生活、失業などに備えるための保険制度に使われるお金です。

会社と従業員が半分ずつ負担して支払うのが基本ルールです。

主な社会保険料の種類は:

| 保険の種類 | 内容 |

|---|---|

| 健康保険 | 病院にかかるときの医療費の一部をカバーします |

| 厚生年金保険 | 老後に年金として受け取れる仕組み |

| 雇用保険 | 失業中の生活支援や育児・介護休業中の手当を受け取れる制度 |

| 介護保険(40歳以上) | 高齢者の介護サービスの費用を社会全体で支えるための制度 |

将来への備えでもあり、いざというときの安心にもつながる仕組みです。

税金の種類と控除方法

給与からは税金も差し引かれます。

こちらも「自動的に」引かれているため、明細を見て確認することが大切です。

| 税金の種類 | 内容 |

|---|---|

| 所得税 | 国に納める税金。給料に応じて毎月引かれます |

| 住民税 | 地方自治体(市町村)に納める税金。前年の所得に基づいて決まります |

これらの税金は、

会社があらかじめ給料から差し引いて納税してくれる「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」という仕組みで処理されています。

給与明細に記載されるその他の控除

企業や職場によっては、

次のような独自の控除が記載されていることもあります。

-

労働組合費:労働組合に加入している人が毎月払う会費

-

互助会費:職場内の互助制度(お祝い・お見舞金など)に使う費用

-

社宅費用:会社が提供している住宅に住んでいる場合の家賃分

これらは任意(希望者のみ)で参加していることが多いため、内容を確認して納得した上で続けることが大切です。

毎月の給与明細を見るときは、「もらった金額」だけでなく、「何がどれだけ引かれているか」を意識して見てみましょう。

きちんと理解しておくことで、急な変動にも冷静に対応できるようになります。

Paycheckに関するよくある質問

給与明細(Paycheck)について、実際に働いている人がよく疑問に感じることをまとめました。

「聞きたいけど聞きにくい」「なんとなくそのままにしている」ことも、ここでしっかり確認しておきましょう。

Q1:Paycheckはどのように発行されるの?

A:最近では、多くの会社が電子明細(デジタル)で給与情報を発行しています。

紙の明細書を配布するところもありますが、以下のような形式が一般的です:

-

社内のWebシステムやポータルサイトで確認

-

毎月、メールやアプリで通知が届く

-

必要があればPDFで印刷も可能

明細の保存は義務ではありませんが、

毎月チェックしてスクリーンショットやPDF保存しておくと安心です。

Q2:給与明細に間違いがあったらどうすればいい?

A:まずは上司や人事部(HR)に早めに連絡しましょう。

間違いがあった場合は、

次のような流れになります:

-

問題の箇所(たとえば支給額や控除額)を具体的に伝える

-

勤怠記録や計算内容を確認してもらう

-

必要であれば、給与の再計算や再発行が行われる

感情的にならず、冷静に説明することがポイントです。

また、記録を残すためにメールやチャットでやりとりすると安心です。

Q3:給与について問い合わせるときのマナーは?

A:基本的には、以下のような丁寧で具体的な聞き方を心がけるとスムーズです。

【例文:メールでの問い合わせ】

件名:○月分給与明細の確認について

人事部○○様

お疲れさまです。○○部の○○です。

○月分の給与明細を確認したところ、通勤手当の金額について確認したい点がございます。

お手数ですが、以下の内容をご確認いただけますと幸いです。

(該当箇所の具体的な内容を記載)

どうぞよろしくお願いいたします。

「問い合わせ=クレーム」ではありません。

正しく受け取るための当然の行動なので、遠慮せず確認しましょう。

Paycheckに関する疑問は“そのままにしない”ことが大切です。

少しでも「あれ?」と思ったら、

きちんと確認し、納得して受け取ることが、安心して働くための第一歩です。

ビジネスにおける給与支払いの正しいタイミング

給料を受け取るタイミングは、

働く人にとってとても重要なポイントです。

毎月の生活を支えるお金だからこそ、

「いつ支払われるのか」「どんなルールがあるのか」を知っておくことで安心感が生まれます。

給与支払いの一般的なスケジュール

日本の企業では、

多くの場合「月末締め・翌月25日支払い」というスケジュールが採用されています。

-

4月1日〜30日まで働いた分 → 5月25日に支給

-

5月1日〜31日まで働いた分 → 6月25日に支給

企業によっては「15日締め・月末払い」「毎月末締め・翌月10日払い」など、少し違うケースもあります。

就業規則や雇用契約書をチェックして、自分の職場のルールをしっかり確認しておくことが大切です。

ボーナスと支払いタイミング

ボーナス(賞与)の支払い時期も会社によってさまざまですが、よくあるパターンは次のとおりです:

-

夏のボーナス(6月〜7月)

-

冬のボーナス(12月〜1月)

これはあくまで「一般的な目安」であり、

支給の有無や金額、時期は会社ごとの方針によって変わります。

また、業績によって変動する「業績連動型ボーナス」や、

特別賞与などが別で設けられている場合もあります。

給与支払い日についてのコミュニケーション

給与の支払いは、単にお金を渡すだけでなく、

「従業員との信頼関係を築く重要なイベント」でもあります。

以下のようなポイントが大切です:

-

給与日をあらかじめ周知しておく

-

支払い遅延が発生しそうな場合は事前に伝える

-

ボーナス支給の見通しがある場合も、できるだけ早く共有する

特にスタートアップ企業やベンチャーでは、

資金繰りの関係で変則的になることもあるため、情報をオープンにすることが不安の軽減につながります。

給与の支払いタイミングは「働く側」と「支払う側」の両方にとって重要なポイントです。

スケジュールを把握しておくことで、生活設計や資金管理にも役立ちます。

まとめ

PaycheckとPayrollという言葉に触れる機会は増えてきていますが、

意味や違いをきちんと理解している人は意外と少ないかもしれません。

今回ご紹介した内容を振り返ると──

-

Paycheck(ペイチェック) は「実際にもらうお給料」や「その内訳が書かれた給与明細」のこと

-

Payroll(ペイロール) は「その給料を計算・管理するしくみやシステム」のこと

給与明細を読み解く力がつくと、次のようなメリットがあります:

✓ 給料の仕組みがわかって、金額の変動にも納得できる

✓ 手取り額と控除額のバランスが確認できて、将来設計に役立つ

✓ 不明点があったときに、適切に質問・相談できるようになる

とくに最近では、英語で書かれた給与明細や海外の勤務スタイルに触れる機会も増えています。

そんなときも、「この言葉はこういう意味だ」と知っているだけで、安心感がグッと高まります。

そして何より大切なのは、

「Paycheckを“もらって終わり”にせず、しっかり確認して納得すること」です。

給与明細は、あなたが日々働いた証そのもの。

そこには、努力の結果と生活の土台が詰まっています。

この記事が、「自分の給与をきちんと理解するきっかけ」になれば嬉しいです。