キーボードの音、もしかして隣に聞こえてるかも…?

そんな不安を感じたことはありませんか。

賃貸物件で音楽を楽しむのは、ちょっとした緊張感がつきもの。

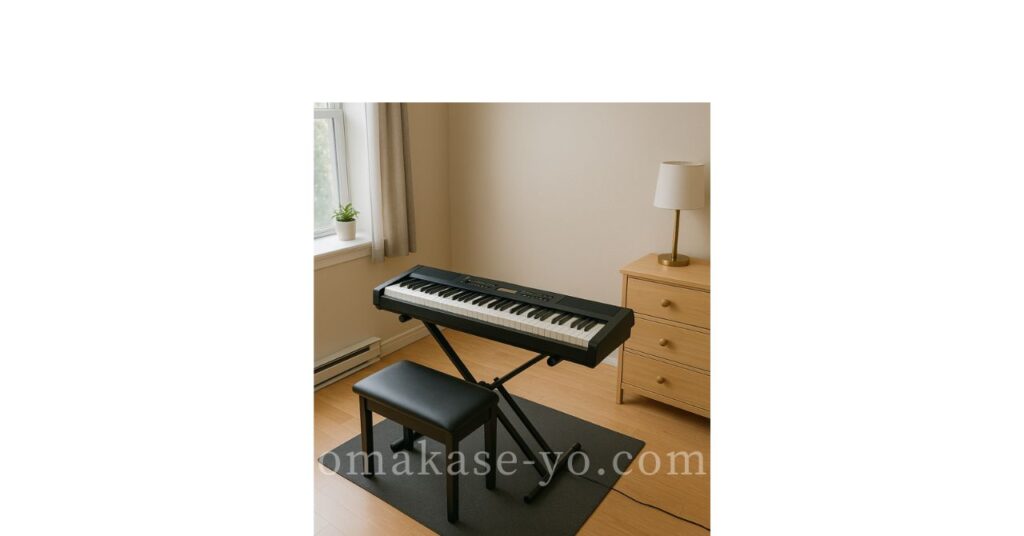

特にキーボードや電子ピアノは、打鍵音や振動が思った以上に響いてしまうこともあります。

この記事では、「キーボードの音って実際どのくらい響くの?」「何をすれば防げるの?」といった疑問に答えながら、賃貸でも安心して演奏できる静音対策のポイントを詳しく解説します。

✓ 防音マットやスタンドの選び方

✓ 練習時間帯の工夫

✓ トラブルを避けるためのコミュニケーション術

音を楽しむための工夫を知って、周囲に配慮しながら、自分らしい音楽ライフを叶えていきましょう。

賃貸でのキーボード使用における騒音問題とは

賃貸物件での騒音の原因

賃貸物件では、壁や床が比較的薄く作られていることが多く、音が思った以上に響いてしまいます。

キーボードや電子ピアノは、スピーカーから出る音だけでなく、鍵盤を叩く打鍵音や、床を伝わる振動音も意外な騒音源になります。

特に夜間や静かな日中の時間帯は、ちょっとした音でも響きやすく、上下階や隣室の住人にとっては気になる存在に。

キーボード自体が静音仕様でも、演奏者の指の力加減や演奏スタイルによっても、音の大きさは大きく変わります。

周囲の環境が与える影響

住んでいる物件の構造や周囲の住人の生活スタイルによっても、音の感じ方は大きく異なります。

例えば、

-

木造や軽量鉄骨の物件は、音が響きやすい傾向あり

-

隣人が在宅ワークや夜勤中心だと、生活リズムがぶつかりやすい

-

建物が密集したエリアでは、外に漏れる音も気になる場合も

こうした環境要因を無視してしまうと、知らないうちに「うるさいと思われている」なんてことも。

まずは自分の部屋の“音の伝わり方”を知ることが第一歩です。

どこまでが近所迷惑になるのか

音に関する感じ方は人それぞれ。

自分では「そんなに大きくない」と思っていても、壁一枚向こうではかなり響いていることも。

一般的に「生活騒音」と呼ばれる範囲(話し声、テレビ音、掃除機など)と比べ、キーボードの音は突発的でリズムがあり、繰り返しがあるため、気になりやすい音と言われています。

音量や時間帯にもよりますが、以下のような演奏スタイルは注意が必要です。

✓ 早朝や深夜の演奏

✓ 長時間の練習

✓ 鍵盤を強く叩くクセがある

「どこまでが迷惑か」は一概に言えませんが、「音が響いているかもしれない」という意識を持つことが、トラブルを未然に防ぐ鍵になります。

キーボードと防音対策の重要性

防音マットの効果と必要性

キーボードの演奏音のなかでも特に気をつけたいのが、「振動音」

この振動は床を通じて下の階に伝わりやすく、見えないところで“騒音”になっていることもあります。

そこで役立つのが、防音・防振マット。

キーボード本体やスタンドの下に敷くだけで、床への振動をしっかり吸収してくれます。

防音マットは厚みがあるタイプや多層構造のものを選ぶとより効果的です。

✓ キーボードと床の間にワンクッション作る

✓ 振動音をカットすることで、騒音トラブルの予防に

✓ 1人暮らしでも簡単に導入できるアイテム

特に夜に演奏する方や、集合住宅に住んでいる方にとっては、マストアイテムといえるでしょう。

防振対策の具体的な方法

防音マット以外にも、防振対策にはさまざまな工夫が可能です。

✓ 脚付きのスタンドには「インシュレーター(振動吸収パッド)」を取り付ける

✓ キーボードを置く床の下に、カーペットやジョイントマットを敷く

✓ 壁に面して設置する場合は、壁との間に吸音材やクッション材を挟む

これらを組み合わせることで、上下だけでなく左右への音の伝播も軽減できます。

「完璧な防音」は難しくても、「できるだけ響かせない」工夫は十分可能です。

防音のための設置場所選び

キーボードをどこに設置するかも、防音対策にとって重要なポイントです。特に以下のような場所は避けた方が無難です。

✗ 隣室との壁際

✗ 下階にリビングがある真上

✗ 窓の近く(外への音漏れリスク)

理想的なのは、「部屋の中心寄りに設置すること」。

さらに、外壁に面していない壁側を選ぶと音漏れが少なくなります。

また、コンセントの位置や日常動線も考慮しつつ、防音と利便性のバランスを取ると、快適に演奏できる空間が作れます。

電子ピアノを賃貸で使うコツ

楽器不可の賃貸物件での対応

「楽器不可」と記載のある賃貸物件では、基本的に音を出す楽器の使用はNGとされていますが、電子ピアノの場合は少し事情が異なることもあります。

電子ピアノの最大の強みは、ヘッドホン接続が可能で音を外に出さずに演奏できる点。

このため、管理会社や大家さんによっては「条件付きでOK」というケースも珍しくありません。

まずは契約内容を再確認した上で、どうしても演奏したい場合は、音を出さない使用であること、時間帯を守ることなどを説明し、許可を得る努力をしてみましょう。

許可を得るための質問例

大家さんや管理会社に確認する際は、具体的な内容を伝えることが大切です。

以下のような聞き方なら、相手も判断しやすくなります。

「電子ピアノを使いたいのですが、基本はヘッドホン接続で音を出しません。打鍵音などの振動には防音マットを使用しますが、問題ないでしょうか?」

このように、

✓ 音を出さない演奏であること

✓ 防音対策を講じていること

✓ 使用時間帯に配慮していること

を明確に伝えることで、了承が得られる可能性が高まります。

あらかじめ確認しておけば、後から「聞いてなかった」とトラブルになる心配も減らせます。

音漏れを防ぐためのヘッドホン選び

ヘッドホンを使うことでスピーカー音はカットできますが、実は“音漏れしにくいヘッドホン選び”もポイントです。

特におすすめなのは「密閉型ヘッドホン」。

耳をしっかり覆う構造で、音漏れが少なく、外の音も入りづらいため、演奏に集中しやすくなります。

✓ 長時間つけていても疲れにくい軽量モデル

✓ 電子ピアノ専用の音質に合ったフラットな再生特性

✓ 夜間でも安心して使える遮音性

反対に、オープン型や骨伝導タイプは音が外に漏れやすいため、賃貸での使用にはあまり向いていません。

キーボード練習と騒音軽減の方法

打鍵の音を軽減するテクニック

電子ピアノやキーボードは音量調整ができるとはいえ、「カチャッ」という打鍵音や手の勢いによる振動は完全には避けられません。

でも、ちょっとした意識と工夫で、その音をぐっと抑えることができます。

✓ 手首を柔らかく使い、指先の力で弾く

✓ 鍵盤を「押す」のではなく「乗せる」イメージで

✓ 無意識に力んでいないか、録音してチェックしてみる

ピアノ経験者ほど打鍵が強くなる傾向があるので、「軽く、静かに弾く」ことを意識するだけでも防音効果は大きく変わります。

練習時間帯の工夫

演奏時間帯は、近隣への配慮としてもっとも大事なポイントです。

特に注意したいのが、

以下の時間帯:

✗ 早朝(6〜8時)

✗ 深夜(21時以降)

一般的には、「午前10時〜午後8時」が生活音として許容されやすい範囲とされています。

ただし物件や住人のライフスタイルにもよるため、最初の1週間ほどは時間帯ごとの音の響き方を確認してみるのもおすすめです。

また、「日中でも連続で1時間以上の演奏を避ける」など、休憩を挟む配慮も効果的です。

音量設定の最適化

電子キーボードやピアノには、細かな音量調整機能があります。

とくにスピーカー使用時は、必要以上に大きな音になっていないか、あらためて確認してみましょう。

✓ 音量は「聞こえるけど響かない」くらいが目安

✓ 練習と録音・確認を繰り返して最適な設定に

✓ 夜間はヘッドホン+最小音設定のダブル対策を

また、音量ボタンが「毎回リセットされるタイプ」の機種もあるので、演奏前に毎回チェックする癖をつけておくと安心です。

アパートやマンションでのトラブル事例

管理会社とのトラブルに備える

「苦情が入ったので演奏をやめてください」

——突然こんな連絡が来てしまうと、焦ってしまいますよね。

実際、管理会社からの連絡は一方的に感じられることも多く、慌てて対応する人も少なくありません。

トラブルを避けるためには、事前に以下のような準備が有効です。

✓ 契約書に「楽器使用不可」と明記されていないか確認

✓ 使用条件にあたる「常識の範囲内の音」とはどの程度か、曖昧な表現にも注意

✓ 万が一のために「防音対策をしている証拠(写真や購入履歴など)」を残しておく

自分に非がない場合でも、誠意をもって対応する姿勢を見せることが、管理側との関係維持において大切です。

大家さんへの相談の仕方

もし音に関して心配がある場合は、事前に大家さんに一言相談しておくことが、後々のトラブル回避に大きく役立ちます。

話すときのポイントは以下のとおりです。

✓ 「電子ピアノ」であること(=音を外に出さないこと)

✓ 「防音マット」などの対策をしていること

✓ 「近隣から苦情が来た場合はすぐ対応する」姿勢

誠実な印象を与えられれば、「そこまでしてくれるならOKですよ」といった許可が得られるケースもあります。

発生した苦情への対応方法

万が一、苦情が発生してしまった場合も、感情的にならず、冷静かつ迅速に対応することがカギです。

✔ まずは事実を確認(どの時間帯か、どの程度の音か)

✔ 音を出していない時間帯なら、誤解の可能性も伝える

✔ 追加でできる防音対策を伝えて「これから気をつけます」と誠意を見せる

相手が匿名の場合でも、「対応しました」という姿勢が伝われば、事態が悪化することは少なくなります。

ロールピアノ使用時の注意点

ロールピアノと防音対策

「音が出ないからロールピアノなら安心」と思っていませんか?

実際には、打鍵音や設置面からの振動音が意外と響くことがあります。

特にテーブルや床の上に直接置いて使用すると、思っている以上に「カタカタ…」という音が下階や隣室に伝わってしまう可能性も。

見た目は静かでも、完全に無音ではないという点には注意が必要です。

✓ ロールピアノでも防音マットは有効

✓ 硬い机よりも、布製のマットやクッションの上で使うと◎

✓ 演奏中の手の動きが強いと、それ自体が音になることも

静かだから大丈夫と過信せず、「音が出ていないつもりでも響いているかも」という意識を持つことが大切です。

振動対策としての防音マット

ロールピアノは軽量でどこでも使える反面、床や机にピッタリ設置される構造のため、振動が伝わりやすいのが難点。

そんな時に役立つのが、防音マットやクッション材の活用です。

✓ 滑り止め付きのラグや厚手マットを敷く

✓ 持ち運び型の「折りたたみ防音シート」を活用

✓ 厚めのヨガマットでも代用可能

床だけでなく、机の上に設置する際にも、布製のランチョンマットやフェルトなどを下に敷くだけで音がぐっと変わることもあります。

効果的な設置方法と工夫

演奏環境によって、ロールピアノの静音性は大きく変わります。

以下のようなポイントをおさえて、

より快適に演奏できる空間を整えましょう。

✓ ロールピアノの下にやわらかいマットを敷く

✓ 窓や壁から少し距離をとった場所で演奏する

✓ 夜間はなるべくヘッドホン接続&軽いタッチで演奏

また、周囲の環境音が少ないと、自分の出す音がより気になりやすくなるもの。

空調音やBGMなどをうまく取り入れて、「音を目立たせない環境づくり」も意外と効果的ですよ。

キーボードスタンドの選び方

振動を軽減するスタンド

キーボードの音そのものよりも、「打鍵時の振動」が原因で騒音トラブルになるケースは少なくありません。

そこで注目したいのが、スタンド選びの重要性です。

おすすめは、X型やZ型の安定感のあるスタンド。

脚がしっかりしているタイプは、演奏中の揺れや振動を吸収しやすく、下の階や隣室への音の伝達を軽減してくれます。

また、スタンドの足に取り付けるゴムパッドや、防振クッションもあわせて使うことで、さらに安心です。

✓ スタンドの脚部分に防振ゴムを装着

✓ スタンドの下に防音マットを重ねて二重対策

✓ 安定性のあるモデルほど打鍵時の揺れも少ない

少し値は張っても、しっかりしたスタンドを選ぶことは、防音の第一歩とも言えます。

設置場所の工夫

スタンドだけでなく、「どこに設置するか」も静音性に大きく影響します。

おすすめは以下のような工夫です:

✓ 壁から少し離して設置する(音の反響を防ぐ)

✓ 外壁側ではなく、室内側の壁を背にする

✓ 下の階が水回り(お風呂・トイレなど)の真上を選ぶと安心

また、スタンドのガタつきを防ぐためにも、床に段差や傾きがない場所を選ぶことも大切です。

感覚的な演奏環境の調整

スタンドの高さが合っていないと、打鍵が強くなったり、姿勢が崩れて余計な力が入ってしまうことも。

自分に合った高さに調整することで、無理のない自然な打鍵ができ、結果として音も静かになるという好循環が生まれます。

✓ 肘が自然に曲がる高さ(座奏なら肘の角度90度前後)

✓ 足が床にしっかりつくか確認

✓ 高さ調整可能なスタンドを選ぶと便利

演奏のしやすさと静音性の両立を目指すなら、「演奏しやすい姿勢=音が静かになりやすい環境」と意識すると良いでしょう。

トラブルを未然に防ぐための対策

契約時に必要な確認事項

引っ越しや新規契約時に見落としがちなのが、「楽器使用に関する条件」

あとになって「演奏NGだった…」と気づいてトラブルになる前に、以下の点はしっかりチェックしておきましょう。

✓ 契約書や重要事項説明書に「楽器不可」「演奏禁止」などの記載がないか

✓ 管理会社や大家さんに「電子ピアノを使いたい」と事前に相談しておく

✓ 音のトラブルに関する禁止事項がどこまでか明確にする

とくに「ヘッドホン使用であればOK」「時間帯に配慮すれば問題なし」といった柔軟な物件もありますので、最初の確認が、安心して音楽を楽しむ第一歩になります。

周囲に配慮した演奏方法

音量や時間帯のほかにも、周囲への配慮は日々のちょっとした工夫から始められます。

✓ 長時間の連続演奏を避ける(30分ごとに休憩をはさむ)

✓ 定期的に音量や響き具合を録音・確認してみる

✓ 演奏前に窓やカーテンを閉めて、外への音漏れを防止

また、引っ越し直後は壁の厚みや隣人との距離感がまだつかめないので、1〜2週間は様子を見ながら、少しずつ音量や練習時間を調整していくのがおすすめです。

時間帯の配慮を忘れずに

「音そのもの」よりも、「演奏する時間帯」が問題視されるケースは非常に多いです。

特に早朝や深夜は、他の生活音が少ないため、わずかな打鍵音でも響きやすくなります。

✓ 午前10時〜午後8時を目安に演奏

✓ 夜間はヘッドホン使用+防音マットのダブル対策

✓ 土日・祝日など在宅率が高い日は、より短めの演奏を意識

時間帯に配慮することは、「私は周囲を気遣っていますよ」という無言のメッセージにもなります。

こうした気配りが、近所との良好な関係維持にもつながっていきます。

賃貸物件での快適な音楽環境作り

騒音対策を取り入れた部屋づくり

防音対策は、キーボードやスタンドだけでなく、部屋全体のつくり方にも大きく関係しています。

音の反響を減らす工夫をするだけで、自然と静音効果が高まり、演奏も快適になります。

✓ 厚手のカーテンやラグを取り入れる

✓ 壁際に本棚や布製アイテムを置いて吸音効果アップ

✓ コーナーにクッションやぬいぐるみを置くと音の跳ね返りが和らぐ

特別な防音工事をしなくても、生活雑貨を活かした“プチ防音”は誰でもすぐに取り入れられます。

一般的な防音アイテム

手軽に導入できて効果も高い、防音アイテムをいくつかピックアップしてご紹介します。

✓ 防音マット(床に敷くだけで振動吸収)

✓ 吸音パネル(壁に貼るだけの簡単タイプもあり)

✓ ドア下の隙間テープ(意外と音漏れしやすい部分)

✓ 防音カーテン(遮音性+遮光性もあり)

これらは通販でも手軽に手に入り、組み合わせ次第でかなりの静音効果が期待できます。

全てを揃える必要はありませんが、「自分の生活スタイルに合ったものを少しずつ取り入れる」感覚でOKです。

住まいの音響を改善する方法

音の質や響き方は、家具の配置や部屋の形にも影響されます。

以下のような方法で、“防音”と“演奏のしやすさ”のバランスを取る工夫もしてみましょう。

✓ 音が反射しにくいように、左右非対称に家具を配置する

✓ キーボードの背後に布や吸音材を置いて、音の跳ね返りを抑える

✓ スピーカーの向きを変えて、壁に直接向けないよう調整する

音響の良し悪しは、練習のモチベーションにも影響します。

「うるさくないけど、弾いていて気持ちがいい」空間づくりは、賃貸でも十分に可能です。

まとめ

賃貸物件でキーボードや電子ピアノを楽しむには、ちょっとした工夫と配慮の積み重ねがとても大切です。

防音マットやスタンド選び、演奏時間の工夫など、できることは意外とたくさんあります。

そしてそれらの対策が、自分の音楽時間をより心地よく、安心して楽しめるものにしてくれます。

✔この記事で紹介したポイントの振り返り:

-

打鍵音や振動は「気づかないうちに迷惑」になることも

-

防音グッズの活用で静音効果は大きく変わる

-

時間帯や設置場所の工夫で音の印象が軽減される

-

トラブルが起きる前に“音の伝わり方”を意識することが大切

演奏する側にとっては「いつもの音」でも、隣人にとっては「予想外の音」かもしれません。

だからこそ、防音と配慮は“音楽を続けるための優しさ”とも言えます。

無理せず、気持ちよく、長く楽しめる音楽ライフを築いていきましょう。